このサイトはアフィリエイト広告を利用しております

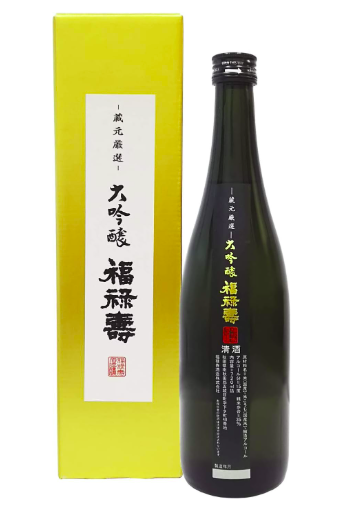

- 福禄寿 大吟醸 720mlを徹底レビュー

- 1. 福禄寿 大吟醸 720mlとは?|銘柄の概要と魅力

- 2. 福禄寿酒造の歴史と蔵人の哲学

- 3. 酒米『山田錦』を40%まで磨く理由

- 4. 醸造のこだわり|手仕込みと低温発酵が生む繊細な旨み

- 5. テイスティングレビュー|辛口の奥に広がる上品な余韻

- 6. 香りの特徴と吟醸香の立ち方

- 7. 飲み頃温度と最適な酒器

- 8. 合う料理とペアリング提案

- 9. 開封後の保存方法と味の変化

- 10. シーン別おすすめの楽しみ方(贈答・晩酌・祝い)

- 11. 同蔵の他銘柄との違い|純米大吟醸・特別純米との比較

- 12. 他蔵の人気大吟醸との比較(久保田・獺祭など)

- 13. 日本酒コンテスト・受賞歴と専門家の評価

- 14. 720mlサイズの価格帯とコスパ評価

- 15. 百貨店・オンラインショップでの購入情報

- 16. 秋田・東北の酒文化と福禄寿の位置づけ

- 17. 「福・禄・寿」の由来とブランド哲学

- 18. 海外市場での評価と文化的意義

- 19. 総評|香り・品格・縁起を兼ね備えた“東北の宝酒”

福禄寿 大吟醸 720mlを徹底レビュー

秋田の名蔵・福禄寿酒造が誇る「福禄寿 大吟醸 720ml」は、酒米の王・山田錦を40%まで磨き上げ、丹念に仕込まれた辛口の逸品です。

澄んだ香りと冴えのあるキレ、そして上品で控えめな吟醸香が特徴。

口に含むと、透明感のある旨味が広がり、後味は驚くほど清らか。

華やかさと落ち着きを併せ持つ味わいは、贈答用としても人気が高く、東北の自然と蔵人の技が詰まった一本です。

料理との相性も良く、和食から洋食まで幅広く楽しめます。

香り・辛口・品格の三拍子が揃った、まさに「東北が誇る大吟醸」です。

1. 福禄寿 大吟醸 720mlとは?|銘柄の概要と魅力

「福禄寿 大吟醸 720ml」は、秋田県の老舗・福禄寿酒造が醸す最高級の大吟醸酒です。

酒米の王と称される「山田錦」を40%まで丁寧に磨き上げ、低温でじっくりと発酵。

丹念な手仕込みによって生み出された酒は、雑味が極めて少なく、透明感のある辛口の味わいが特徴です。

香りは華やかでありながら品があり、飲み口は滑らか。口中で広がる吟醸香と冴えのある余韻が、まさに大吟醸の真骨頂といえます。

贅沢でありながら嫌味のない上質さを兼ね備え、贈答用にも自宅での特別な一杯にもふさわしい逸品です。

2. 福禄寿酒造の歴史と蔵人の哲学

福禄寿酒造は、秋田県五城目町にて創業300年以上の歴史を持つ老舗蔵です。

“福・禄・寿”という名は、幸福・財運・長寿を意味し、縁起酒としても古くから愛されてきました。

この蔵の理念は「人の心を温める酒造り」。

伝統的な手法を守りながらも、現代の技術を巧みに融合させ、自然と人の調和の中で生まれる日本酒を追求しています。

蔵人たちは米の状態や気温、湿度のわずかな変化にも細心の注意を払い、すべての工程を手作業で管理。

「味を造るのではなく、米の声を聴く」という姿勢が、福禄寿の繊細な香味を支えています。

3. 酒米『山田錦』を40%まで磨く理由

福禄寿 大吟醸に使用されるのは、日本酒造りの最高峰と称される酒米「山田錦」。

その粒を40%まで精米し、芯の“心白”部分のみを使用することで、雑味のないクリアな酒質と芳醇な香りを引き出します。

精米歩合40%とは、玄米の60%を削り落とすという贅沢な仕込み。

それにより、米由来の旨みを残しながらも、透明感と冴えを兼ね備えた味わいに仕上がります。

さらに、発酵は長期間の低温管理で行われ、香りの分子が壊れないよう丁寧に醸造。

「手間と時間を惜しまない酒造り」が、福禄寿 大吟醸の気品ある香味を支えているのです。

4. 醸造のこだわり|手仕込みと低温発酵が生む繊細な旨み

福禄寿 大吟醸の最大の特徴は、徹底した手仕込みと低温長期発酵による酒質の美しさです。

蔵では、仕込み水に秋田の清冽な地下水を使用。発酵温度はわずか数度単位で管理され、酵母が最も穏やかに活動できる環境を維持しています。

機械に頼らず、人の感覚で温度や泡の立ち方を確かめながら、麹造りから上槽(しぼり)まで丁寧に進められます。

この「人の手による醸造哲学」が、他にはない透明感と奥行きを両立。

時間と手間を惜しまない工程が、まさに“福禄寿”という名にふさわしい縁起と格を感じさせます。

5. テイスティングレビュー|辛口の奥に広がる上品な余韻

グラスに注いだ瞬間、ほのかに漂う吟醸香が心地よく立ち上がります。

口に含むとまず感じるのは、凛とした清涼感と繊細な甘みのバランス。

すぐに辛口特有のシャープなキレが現れ、後味は驚くほどスッと消えるクリーンな印象です。

冷やすと冴えた香りが際立ち、常温では米の旨味がふくよかに広がります。

まるで氷の上を滑るような滑らかな口当たりで、後口には心地よい苦味と微かな余韻が残る——まさに“飲む芸術品”と呼ぶにふさわしい一本です。

料理と合わせると味の輪郭が際立ち、飲むたびに新しい発見があるのも魅力です。

6. 香りの特徴と吟醸香の立ち方

福禄寿 大吟醸の香りは、華やかで上品な吟醸香が最大の特徴。

果実にたとえるなら、メロンや洋梨のような柔らかい甘さの中に、

ほんのりと白い花を思わせるフローラルな香りが漂います。

香り立ちは強すぎず、あくまで自然で清楚。

日本酒ビギナーでも飲みやすく、香りだけで心が満たされるような上質さがあります。

特に、グラスを回すたびに変化する香りのレイヤーは見事で、時間が経つほどに奥行きが増していく印象です。

吟醸香が嫌味なく立ち上がるのは、蔵人が温度・発酵・熟成の“香りバランス”を徹底的に管理している証拠。

まさに、香りの芸術を味わうための大吟醸といえるでしょう。

7. 飲み頃温度と最適な酒器

福禄寿 大吟醸の魅力を最大限に味わうなら、10〜12℃前後の“花冷え”温度帯がおすすめです。

冷やすことで雑味が抑えられ、吟醸香の上品さと辛口のキレが一層際立ちます。

常温に近づくと米の旨味がふくらみ、まろやかで奥行きある味わいに変化。

シーンに応じて温度を使い分けると、一本で二度楽しめます。

酒器は香りを引き立てるためにチューリップ型のワイングラスが理想。

薄張りのグラスを使うことで、口当たりの繊細さと香りの層をより明確に感じられます。

冷酒グラスでも十分美味しくいただけますが、香り重視なら洋酒グラスを選ぶと格段に印象が変わるでしょう。

8. 合う料理とペアリング提案

辛口で清涼感のある福禄寿 大吟醸は、料理との相性も抜群です。

特におすすめなのは、白身魚の刺身・天ぷら・湯豆腐・鶏の塩焼きなど、素材の味を活かした和食。

繊細な旨味が料理の輪郭を引き立て、余韻のキレが後味をリセットしてくれます。

また、意外な組み合わせとしてカマンベールチーズや生ハムも好相性。

塩味と脂のコクを辛口が引き締め、ワインのようなペアリング体験を楽しめます。

さらに、和のテイストを活かしたフレンチや寿司懐石にもぴったり。

「料理を選ばない万能大吟醸」として、食中酒としても高い評価を得ています。

9. 開封後の保存方法と味の変化

大吟醸は繊細な香りを楽しむお酒。

そのため、開封後は冷蔵保存(5℃前後)を徹底しましょう。

栓をしっかり閉め、光を避けて保管すれば、約1週間ほどは風味を保てます。

ただし時間の経過とともに香りの揮発が進み、辛口からやや丸みのある味へと変化していくのが特徴。

「飲み始めのシャープさ」「中盤のまろやかさ」「終盤の熟成香」――

日ごとに異なる表情を楽しむのも大吟醸ならではの醍醐味です。

一度に飲み切るのが理想ですが、もし残った場合は真空ボトルやワインストッパーを活用すると長持ちします。

10. シーン別おすすめの楽しみ方(贈答・晩酌・祝い)

福禄寿 大吟醸は、その名の通り「福(幸運)・禄(豊かさ)・寿(長寿)」を象徴する縁起酒です。

そのため、贈答品やお祝いの席に非常に人気があります。

特に新築祝いや退職祝い、父の日やお歳暮などに贈ると、“福を呼ぶ酒”として喜ばれること間違いなし。

また、自宅での晩酌にも最適。週末のご褒美として冷酒で一献すれば、

日常の喧騒を忘れさせてくれる上質な時間を味わえます。

さらに、正月やお盆など家族が集う場では、

「福禄寿」の名を囲んで盃を交わすこと自体が、幸運の象徴として特別な意味を持ちます。

一本で“味わい”と“縁起”の両方を贈れる、日本酒の理想形といえるでしょう。

11. 同蔵の他銘柄との違い|純米大吟醸・特別純米との比較

福禄寿酒造では、大吟醸以外にも純米大吟醸や特別純米など複数のラインを展開しています。

中でも「純米大吟醸」は米のみで醸され、よりふくよかな旨味と柔らかな口当たりが特徴。

一方で今回の「大吟醸」は、醸造アルコールを少量添加することで香りを引き立て、

後味にキレの良さと透明感を加えています。

つまり、純米大吟醸が“穏やかな深み”なら、大吟醸は“気品ある軽やかさ”。

料理に合わせるなら、繊細な味を引き立てたいときは大吟醸、

米のコクを楽しみたいときは純米大吟醸を選ぶと良いでしょう。

同蔵の中でもこの「大吟醸」は、最も洗練された辛口タイプとして位置づけられています。

12. 他蔵の人気大吟醸との比較(久保田・獺祭など)

日本全国には名だたる大吟醸が数多く存在しますが、福禄寿 大吟醸はその中でも“バランス型”として高く評価されています。

例えば「久保田 萬寿」が持つ芳醇さ、「獺祭 45」が持つフルーティーな香りと比較すると、

福禄寿はその中間に位置し、香り・旨味・キレの三拍子が揃う理想的な辛口大吟醸です。

特に口当たりの透明感と後味の冴えは、他銘柄にはない上品さを感じさせます。

また、秋田の清らかな水と低温環境によって生まれる“冷涼な余韻”は、東北酒ならではの魅力。

「飲みやすく、それでいて深い」――それが福禄寿の個性であり、

全国ブランドと肩を並べる品質を誇ります。

13. 日本酒コンテスト・受賞歴と専門家の評価

福禄寿酒造は全国新酒鑑評会などでたびたび金賞を受賞しており、

この「大吟醸」も例外ではありません。

審査員からは「香りと味わいのバランスが秀逸」「繊細で美しい余韻」と高く評価されています。

専門誌『SAKE TIMES』や『dancyu』でも紹介され、

辛口ながらも心地よい丸みと深みのある大吟醸として紹介されることが多いです。

特に海外でも注目度が高く、ヨーロッパの日本酒イベントでは“Elegant Dry Sake”として人気を博しています。

国内外のプロが認める実力派として、“東北の誇り”を象徴する銘柄と言えるでしょう。

14. 720mlサイズの価格帯とコスパ評価

福禄寿 大吟醸 720mlは、一般的に**3,000円〜3,500円前後(税込)**で販売されています。

この価格帯は大吟醸としては中堅クラスですが、品質と香味の完成度を考えると非常にコストパフォーマンスが高い一本です。

手仕込み・低温発酵・山田錦40%精米という条件を考慮すれば、

同等クラスの他ブランドよりも“手に届く高級酒”としての魅力があります。

家庭用にも贈答用にも最適で、

「値段以上の満足感を得られる大吟醸」としてリピーターが多いのも納得です。

コスパの観点から見ても、初めて大吟醸を味わう人にとって最良の選択肢といえます。

15. 百貨店・オンラインショップでの購入情報

福禄寿 大吟醸は、全国の百貨店や専門酒販店、オンラインショップで購入可能です。

特に人気なのは、福禄寿酒造公式オンラインショップおよび楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなどの大手通販サイト。

また、百貨店では高島屋・伊勢丹・大丸などのギフトコーナーで取り扱いがあり、

贈答包装や熨斗(のし)対応も可能です。

さらに、蔵元がある秋田県五城目町の酒蔵直売所では限定ボトルや試飲体験も提供されています。

購入時は、瓶の保存状態や製造年月日を確認することで、より鮮度の高い味わいを楽しめます。

公式通販では季節限定の**“新酒しぼりたて”**も販売されることがあるため、定期チェックがおすすめです。

16. 秋田・東北の酒文化と福禄寿の位置づけ

秋田県は「米の国・水の国」として古くから銘酒の産地として知られています。

その中でも福禄寿酒造は、秋田の伝統的な寒仕込み(かんじこみ)文化を守り続ける蔵の一つです。

雪深い冬の気候が雑菌を寄せつけず、ゆっくりと発酵を進めるのに最適。

その環境で育まれる酒は、まさに自然と共に生きる東北の象徴といえます。

福禄寿は地域の祭りや地元食材との調和を重んじ、

“地酒”の本質である土地の風土と味覚の一体感を体現しています。

そのため、地元秋田では祝い酒として欠かせない存在であり、

東北の酒文化の原点を今に伝える名蔵として高い評価を得ています。

17. 「福・禄・寿」の由来とブランド哲学

福禄寿という名には、「幸福」「財運」「長寿」という三つの吉兆の意味が込められています。

この言葉の通り、福禄寿酒造は**“飲む人に幸せを運ぶ酒”**を信条として酒造りを続けています。

銘柄名だけでなく、酒そのものにも縁起を感じさせる穏やかさと華やかさが共存。

ラベルには伝統的な書体で「福禄寿」の文字が刻まれ、

日本文化に根づく“祈りと美”を象徴するデザインとなっています。

飲む人の人生に寄り添い、節目の瞬間を彩る――

それがこのブランドの哲学です。

単なる嗜好品ではなく、“人と人をつなぐ文化”としての酒造り。

その理念が一貫しているからこそ、福禄寿は時代を超えて愛され続けているのです。

18. 海外市場での評価と文化的意義

近年、福禄寿 大吟醸は海外市場でも高い注目を集めています。

特にヨーロッパやアメリカでは、「FUKUROKUJU」ブランドとして高級日本酒専門店に並び、

“Premium Sake of the North”として紹介されることもあります。

海外のソムリエからは「繊細な香りがワイン的」「料理とのペアリング幅が広い」と高評価。

また、縁起の良い名前からビジネスギフトや祝いの場にも選ばれています。

文化的側面としても、日本の“清めと祈り”を象徴する存在として評価され、

和食の無形文化遺産登録以降、世界中のレストランで採用が進んでいます。

福禄寿 大吟醸は、単なる日本酒ではなく日本文化そのものを語る酒として、国境を越えた人気を誇っています。

19. 総評|香り・品格・縁起を兼ね備えた“東北の宝酒”

福禄寿 大吟醸 720mlは、香り・味わい・哲学の三拍子が揃った完成度の高い一本です。

上品な吟醸香、切れの良い辛口、透明感ある味わい――どれを取っても非の打ちどころがありません。

そこに「福・禄・寿」という縁起の良さが加わり、

単なる嗜好品を超えて“贈る人の心”を伝える存在になっています。

秋田の自然、蔵人の情熱、伝統技法が見事に融合したこの酒は、

東北の地酒文化を象徴するまさに宝のような大吟醸。

特別な日に開ける一本として、また大切な人への贈り物として、

誰もが一度は味わうべき名品といえるでしょう。

コメント